Vasà, Madagascar

Anche senza fuso, l’arrivo in un paese nuovo è sempre sbalestrante. Scendiamo così dall’aereo, che ha fatto una comoda sosta tecnica a Mauritius, e siamo proiettati in questo nuovo mondo. Sbagliamo a fare il visto, pagando più del previsto, e troviamo ad aspettarci il mitico, famoso corrispondente malgascio: il Generale, Bebe. Ex colonnello dell’esercito, ha superato indenne le alterne vicende del paese, non sempre pacifiche, rimanendo sempre sulla sponda giusta.

Egocentrico, ridanciano, ama essere l’epicentro del tuo passaggio in Madagascar e finisce sempre per esserlo. Sfoggiando con orgoglio un buon italiano ci porta in hotel assieme agli altri 3 gruppi in arrivo oggi. Tra gli hotel Shangai e Chalet de Roses c’è una gran bolgia, prendiamo le stanze, sbrighiamo le formalità, cambiamo i soldi, aspettando diligentemente il nostro turno con lui. È venuto con sacchi di yuta pieni di contante, covoni di banconote da 2 e 4 euro, importo massimo stampato dalla banca malgascia. Accosta accorto una tendina per eludere gli occhi della strada.

Il pomeriggio va via velocemente, le giornate durano poco perché alle 6 è già buio, l’illuminazione è scarsa e di notte risale dalle fogne ogni sorta di creatura.

Ad Antananarivo, c’è poco della “effervescenza della capitale” decantata dalla descrizione di molti: resta piuttosto una bidonville che ricorda l’India, meno popolosa ma comunque incasinata. Gente appollaiata sulle colline, stracci stesi al sole ad asciugare, picnic improvvisati ai lati della strada, l’aria acida che impasta il naso al primo sorso. Bimbi scalzi saltellano sui cumuli di spazzatura della discarica, clochard vestiti di lembi pencolanti, un bambino prova a far decollare un aquilone improvvisato col cartone delle uova, c’è chi spacca pietre sollevando mucchi di polvere, chi solleva ciocche di riso dall’acquitrino dove è intriso tutto il giorno a schiena curva, chi trascina scalzo un carretto pieno di materassi, a spregio della fatica e della rivoluzione industriale.

Davanti al nostro hotel, c’è un soldo di cacio che canta a squarciagola ed è molto intonato, sfoggia il suo talento, come il Bravissimo di Albertone.

Finite le operazioni pratiche, mangiamo il primo zebù della vacanza nell’hotel che ci ha prenotato Bebe. Ci accorgeremo presto che questo animale è un autentico totem per il paese, viene usato per il traino di qualsiasi cosa e pressoché in ogni menu. È una sorta di piccolo bue, ammansito e forte, dotato di una ricca gobba di grasso che sembra fatta apposta per il giogo. Lo zebù è anche al centro di mille dispute e faide famigliari, oggetto del desiderio a certificare ricchezza, rubato, donato o scambiato duranti i mille riti tribali che accompagnano la vita della comunità.

Un giro per Tana

Abbiamo una mattina libera e approfittiamo per un breve giro del centro. Tana, come viene chiamata per abbreviare il lunghissimo nome, è fatta a colli come Roma. La sede del palazzo reale e un paio di chiese costellano la collina principale, HauteVille. È domenica mattina e c’è un’insolita calma, possiamo passeggiare senza particolari inquietudini. Dall’Italia abbiamo portato un bagaglio aggiuntivo di abiti usati che non potremo imbarcare nel volo interno sicchè iniziamo a distribuire alla popolazione di senzatetto. Ci accorgeremo solo dopo di come stridente sia il contrasto dei grandi agglomerati urbani, dove la povertà ha il sapore di gasolio e lamiera, contro la genuina polvere del deserto e le case fatte col fango dei villaggi più sperduti. Al primo vestito estratto, parte la caccia all’uomo e veniamo invasi da uno sciame di bambini, a cui si aggiungono donne imploranti. In breve il nugolo è talmente grande che ti risolvi a lasciare il pacco alla mercé dei questuanti: una valigia lasciata sul pavimento aspetta che gli artificieri la facciano brillare.

Arriviamo in alto alla collina e veniamo abbordati da una guida che parla un italiano spigliato, ci propone una visita di un paio d’ore che dimezziamo, sebbene le sue spiegazioni siano interessanti ed è una buona introduzione al paese che ci accingiamo a visitare. Si chiamo Fortunato, tradotto in italiano, ed ha un orecchio ottimo per le lingue che apprende e padroneggia con disinvoltura. Ci racconterà delle tante tradizioni e credenze malgasce, un popolo ancora molto legato al retaggio tribale. D’altro canto, questo popolo esiste da circa 1500 anni. La prima impronta umana sull’isola coincide con la caduta dell’impero romano d’Oriente ed è stata posta da coloni indonesiani, arrivati a vela sullo stagno dell’Oceano Indiano.

Un’enorme statua della madonna si erge a mezza costa ma è accessibile solo dal retro, provo ad aggirare il cancello e mi ritrovo in un sottovia dove ribolle tanta umanità, ragazzi che si lavano con un rivolo della fogna, uno sportivo che fa sqat sugli scalini, impiastricciati di liquami e macchie indelebili, scortati da occhi indiscreti che è meglio andar via.

Finito il giro, mettiamo il naso nel caotico mercato sotto la scalinata, ci aggiriamo con la circospezione dei primi giorni, dobbiamo ancora diventare confidenti col paese e la sua gente, perché il contorno di lamiere luccicanti e cementarmati è tutto, tranne che rassicurante.

Ci spostiamo in aeroporto e il volo è già in ritardo o, meglio, schedulato direttamente per un altro orario. Approfittiamo per un piatto e un rapido salto nel quartiere bidonville delle prospicienze, facciamo la conoscenza degli altri gruppi e un’incursione nella vita di Robertone, che coordina un gruppo preso ieri per oggi.

Arriveremo a Tulear che è sera, ad accoglierci c’è Priscilla, cognata di Bebe, con un pulmino che stipa i nostri 2 gruppi. Subito il primo imprevisto: l’hotel Soavadia (il più brutto del viaggio) non ha posto per tutti, uno dei 2 gruppi, il loro, finirà splittato in 2 posti diversi. In totale 3 hotel, ne manca uno per chiamare Barbieri.

Sebbene sia tardi, non abbiamo voglia di cenare in hotel e andiamo a cercare rogna di fuori. Il proprietario, sebbene non del tutto disinteressato, mi dice che a sinistra dell’uscita la situazione è so-and-so, mentre a destra è tutta da evitare. Comun denominatore è una tenebra avvolgente che rende tutto più complicato, clacson di risciò che sbucano all’ultimo dall’ombra, ragazzi urlanti che offrono i propri servizi con uno scoglio linguistico grande come il monolite di Odissea nello spazio.

Contrattiamo grazie al proprietario 4 pousse-pousse (spingi, spingi…l’attuale versione dei tuk tuk locali), ci porteranno verso il mare, un paio di km da qui dove si paventano ristoranti e una strip turistica. Il tragitto è divertente, fatto di forza muscolare e soste impreviste, gomme bucate e competizione tra le nostre bighe. In mezzo, 2 km di buio e lamiere, tir fermi al parcheggio, marciapiedi malfermi, padelle ribollenti e fumi grigi nell’aria. Un’incursione nel ventre nero dell’Africa.

Arrivati alla marina di Tulear c’è un ormai solito caos, i ristoranti per i locali sono riuniti in una corte, i pochi astanti sono alticci e una cassa troppo alta ci suggerisce che il luogo non è per noi. Troveremo requie un locale più avanti, un ristorante con terrazza sul mare, mare che arriverà domattina. Ceniamo un’oretta in relax con piatti di pesce e un vino sudafricano.

Ritorno in risciò e tutti a ninna. Il letto è una tavola e nemmeno un fachiro riuscirebbe a prendere sonno, le lenzuola nere di polvere come la notte, il mio sonno anarchico con una sveglia franca e dolorosa.

Dalla spiaggia di Anakao all'isola cristallina di Nosy Ve

Partenza alle 5:30, giro dei 4 cantoni per prendere il gruppo di Roberto e in qualche minuto siamo all’imbarcadero dell’Anakao express. Il mare stavolta c’è, portato dalla marea, e sulla balconata manca il molo. Siamo così ospitati sul trasporto più insolito del viaggio, armi e bagagli su un carretto trainato in acqua da 2 zebù. Pensavo fossero portati a mare per lavarli…e invece vengono persuasi a frustate da un ragazzo vestito da Messi.

Anakao è un’enclave a sud di Tulear, raggiungibile con un’ora di nave e irraggiungibile via terra, ha il netto sapore del turismo in espansione d’altri tempi. Tulum 20 anni fa o l’Indonesia 30, patria di espatriati francesi che hanno avviato il proprio lodge direttamente sulla spiaggia, semplice e soggetto a tutti i disagi dei pionieri, acqua e luce intermittenti inclusi. Arriviamo molto presto e facciamo una buona colazione di pane e burro, poi la nostra giornata già inizia perché abbiamo organizzato in fretta e furia, con poche parole sdentate col capitano della nave, il nostro giro a Nosy Ve.

È questa un’isola cristallina visibile già dalla spiaggia di Anakao e agosto è stagione di balene. Ne abbiamo vista qualcuna in lontananza con la nave, è ora di immergerci nell’esperienza. Saliamo tutti e 8 su una piroga di legno, due bilancieri laterali, una vela fatta di un enorme telo della birra Erdingen, assente sul mercato locale dove il padrone è THB, classica birra africana insapore. Inevitabile pensare a quel primo viaggio su un tronco partito dall’Indonesia.

Per non essere troppo prosaico, ammetterò che l’imbarcazione era dotata anche di motore e che quell’energia fossile, concentrata liquidamente in un barile di plastica gialla, ci ha sospinto al largo, oltre Nosy Ve, in un mare insolitamente tranquillo. Da qui abbiamo visto emergere le prime pinne, dapprima lontane, poi sempre più vicine, tanto da far temere di essere ribaltati da un momento all’altro. Madre e figlio insieme, piccolo lui, gigante lei, secondo un movimento sincronicamente desincronizzato, spettacolo di natura al quale assistiamo esterrefatti. Gli enormi pachidermi si affacciano all’aria con le schiene curve, sbuffano, fendono le onde, si immergono per sparire, lasciando a pelo d’acqua un cerchio liscio, un tappeto sottilissimo di olio che stira le onde.

Saziati gli occhi e i telefoni, ci dirigiamo sull’atollo. Lasciamo le nostre cose sulla spiaggia disabitata, dove c’è un altro gruppo ma è lontano anni luce. Facciamo un giro con le maschere per lo snorkeling, niente di che, per poi passeggiare sul borotalco della rena, screziato di coralli e rottami di conchiglie. Godremo di un pranzo delizioso, a base di riso, pesce e piccole aragoste che chiediamo come extra, vengono pescate nelle nasse dei pescatori e arrivano al dettaglio a 4€ l’una.

Assaporo l’inconsistenza della THB, servita rigorosamente a temperatura ambiente. Faremo ritorno nel pomeriggio per qualche ora di relax, passeggiata davanti il resort, massaggio a 3€ tra le luci vespertine del tramonto.

Il solito venire a patti Made in Africa mi costringe a contrattare un unico trasporto con l’altro gruppo ospitato al nostro resort. C’è però tempo di una bella corsa in spiaggia che sparge via tossine e alcol della sera prima. Partiamo per l’una, un orario vicino alle 11, quello che avevo in mente da programma. Bebe non mi ha risposto al telefono la sera prima, il mio spirito-guida che (non so spiegarmi) ha le sembianze di Giangi, mi direbbe di non preoccuparmi, che siamo in Madagascar e pensa a tutto Bebe. Il fumo va in su e l’acqua in giù, continuo a ripetermi… tutto va, come deve andare. Tornati quindi all’imbarcadero di Tulear tutto va come deve andare, ovvero ecco lì che il nostro pulmino non c’è, ecco servito il primo imprevisto che vox populi è la cifra distintiva di questo viaggio. Finita la prima tornata di calendario, Bebe mi raggiunge sul telefono della receptionist dell’Anakao express. C’è stato un problema, aspetta, ti richiamo, vedo di trovare qualcuno, vedo di risolvere il problema, ecc, ecc. Fai quello che ti pare ma basta che partiamo, viaggiare di notte è sconsigliato e non possiamo saltare la tappa, il nostro programma è abbastanza fitto e muovere anche solo mezza giornata significa perdere qualcosa. Varie telefonate, 2 sigarette e l’altro mezzo calendario dopo, arriva la telefonata finale. Si sono fatte le quattro e non si può partire con una sola ora di luce davanti. Bebe mi dice che dobbiamo dormire in questa fogna di Tulear, partendo poi presto l’indomani. Provo a ribellarmi ma pare non esserci soluzione. È solo quando ho perso completamente la speranza che si manifesta l’epifania, uno splendido pulmino marcescente si ferma davanti a noi. Ancora al telefono con Bebe esulto: c’è il pulmino! Lui mi fa, Ah…c’è il pulmino?! E allora sbrigati a prenderlo!

Detto fatto, saliamo alla garibaldina e poco male se manca un finestrino, potrebbero mancare pure i sedili, riusciremo ad arrivare a sera grazie a un driver sicuro che conosce tutte le buche del percorso. Un percorso di 5 ore che ci fa penetrare per la prima volta nelle viscere del Madagascar, un lunga ferita fatta di case di fango e villaggi di niente, con bambini malconci che ondeggiano saluti.

L’hotel Orchidee de Isalo è grande e invaso dai nostri gruppi. Siamo fortunati e capitiamo in stanze nuove, è troppo tardi per cenare ma non per un bicchiere di Cabernet e uno scambio con Fidelis, il proprietario che ha già un piede nel letto.

Un meraviglioso parco di Isalo alla riserva di Anja

Oggi è prevista giornata di trek e nel solco della tradizione opto per il percorso più lungo. Renè, la guida con cui ero in contatto, mi affida alle cure di Felix, signore di una certa età, orgoglioso afferente ai Bara, una tribù del circondario. Pago con lui l’ingresso al parco nell’ufficio cittadino e cerchiamo un’auto. Non abbiamo il pulmino, così proviamo ad entrare in 9 in una station wagon blu e parte la sigla di Scommettiamo che?

Isalo è uno dei parchi iconici del viaggio, patrimonio Unesco, presenta molti scenari che vanno dal canyon alle parti più rigogliose, ricche di piante e un paio di pozze dove fare il bagno. A onor del vero un po’ affollato presso le piscine e l’area Pic nic, dove gli spiedini di zebù non convincono e i lemuri troppi adusi alla presenza dei turisti. La giornata è comunque soddisfacente e il cammino appagante, con bei panorami profondi. Al tramonto ci facciamo portare alla famosa “fenetre”, punto di ritrovo di tutti i turisti che vogliono vedere il sole traslare nella formazione rocciosa. Torniamo al villaggio e l’hotel è ancora più gremito del giorno precedente, visto l’arrivo di altri 2 gruppi. Noi optiamo per un giro esterno, aperitivo nel bar di fronte con THB e frittini, bambini che ballano per noi, poi cena al ristorante più “in” del circondario, per una cifra vicina ai 2€ a persona.

Anche oggi la sveglia è onesta e ci consente di fare colazione, chiudere le valigie e ripartire. È stato di parola il nostro driver, Joseph, che ci porterà per due tratte e ha con se’ la figlia Helen che parla un po’ di francese (beata lei). Il pulmino ha tutti i vetri al proprio posto, l’umore è alto e si va, destinazione nord ed un altro piccolo trek alla riserva di Anja. A metà del tragitto, sento il pulmino fermarsi e vedo il driver che si allontana. Capiamo che è in corso un problema intestinale. Tornerà poco dopo reggendosi la pancia e mi fa segno di non essere in grado di guidare. C’è una prima volta per tutte le cose e questa non mi era ancora capitata! Mezzo tragitto sarà portato avanti dal prode Luigi che mostra un’insolita dimestichezza con l’asfalto o, meglio, l’idea di asfalto malgascia.

Il trek si rivelerà carino, con belle vedute sui tre coni granitici del parco e un sentiero nella vegetazione ricco di camaleonti e lemuri. Arriveremo a sera a Fianarantsoa, nostra tappa successiva. Hotel di lusso e cena in ristorantino familiare a pochi passi nel buio che avvolge la notte.

Molti gruppi di Avventure non mancano di inserire nel tour la visita ad istituzioni filantropiche che operano sul territorio, per far conoscere la realtà locale e come sia possibile fornire supporto in un paese molto povero come questo. La scuola di per sè, esisterebbe anche ma quello che manca è la via per raggiungerla, soprattutto se abiti in un villaggio lontano anche solo dal primo bar. Manca poi la cultura dell’educazione, mancano i quaderni, mancano gli insegnanti e un piano pedagogico vero e proprio. Manca la volontà delle famiglie di mandare i figli a scuola, meglio avere braccia che al ritorno potrebbero portare qualcosa. Tra le altre mancanze, almeno agli occhi di noi occidentali che abbiamo iniziato a detestare i film di Lino Banfi mentre ci interroghiamo sul livello di fluidità accettabile, c’è la mancanza di un dialogo aperto sul sesso e sulla contraccezione, che porta le famiglie ad avere stuoli di figli che si riversano nelle strada a chiedere regalie.

Ho scelto di visitate la casa-famiglia Omeobonbon gestita da una onlus romagnola che vede in prima linea Tony, un incrocio tra Guccini e Alessandro Haber, che da 20 anni vive qui ed è tornato 3 volte in Italia. Qui Tony è stato adottato e lui ha adottato 300 bambini, orfani e figli di famiglie molto disagiate.

Vengono in questo centro diurno dove ci sono le classi, studiano, imparano canti e balli. Oggi aspettano 2 gruppi di Avventure e ci hanno preparato un saggio. Nel grande cortile, gli “iscritti” hanno una maglietta logata e danzano per noi sotto gli occhi contenti degli insegnanti, anche se non vanno a tempo. Su di un lato, una masnada di bambini coperti di stracci che assistono in visibilio alla rappresentazione. Potranno partecipare se lo vorranno, potranno anche loro essere inseriti un domani nel programma, purché abbiano voglia di studiare, purché arrivino i fondi delle donazioni.

Di mio sono abbastanza diffidente su questa tematica, perché credo che girino soldi che fanno girare il meccanismo, e alla fine della filiera arrivi ben poco. Però qui ho toccato con mano il lavoro e la dedizione di queste persone, che hanno sposato una missione che è quella di aiutare chi ha più bisogno di aiuto, in un paese dove essere ultimo non è bello per niente. Il tutto per di più in una cornice laica. E siccome a qualche Dio devi pur credere, sebbene Guccini lo volesse defunto, accetto l’alea di incertezza e tocco con mano la bellezza di questo incontro, rimanendo commosso dalla sincerità di questi spiriti.

Arriviamo col nostro carico di aggressività e le nostre check-list ricche di spunte che non servono a niente, è già tempo di ripartire per rispettare il nostro programma cartesiano, e giungere 2 ore dopo a Ranomafana, dove è previsto un bel trek nella foresta pluviale del Madagascar. Qui, la maggior parte dei gruppi passa sfuggendo, senza immergersi nella bruma della foresta. La maggior parte dei gruppi si affaccia scostando due tendine di liana, e passa avanti. Noi faremo un bel giro a caccia di camaleonti, lemuri e manguste, fino ad arrivare le profondità della foresta primaria, un angolo inalterato dalla mano umana, primigenio, generato così dalla prima pianta pioniera. Notte al villaggio dove siamo noi, con la corrente che va via a spegnere la luce su una giornata irrorata di intimità.

Lunga giornata di trasferimento non preventivata, da 5 ore ne diventano 9 e arriviamo a sera ad una deludente Antisirabe. Anche qui, la Lonely Planet ha calcato un po’ la mano e lo sbiadito passato coloniale della città, più che sbiadito pare proprio passato. Facciamo un giro nei pressi dell’hotel, c’è una lunga via buia e piena di negozietti, i ristoranti stanno chiudendo ma le macellerie no. Arriviamo ad una pompa di benzina che sembra uno snodo di bus, non c’è molto tempo e rincasiamo per mangiare in hotel.

La vita lungo il fiume Tsiribinha

Partiamo alla volta di Miandrivazo con 2 pulmini, uno per noi e uno per gruppo di Robertone. Saremo insieme per la navigazione sul fiume Tsiribinha. Comode 6 ore prima di Miandrivazo, con le ultime 2 che sembra di passare su un campo minato. Pranzo tonificante offerto (si fa per dire) dall’organizzazione e poi un’altra ora fino all’imbarcadero. Attraversiamo una strada che ha un sentore di asfalto, poi via via è solo sterrato e fossi. Il pulmino incede a malapena fino a che arriviamo ad un villaggio appoggiato sul fiume. Le case sono di fango e sacchi di yuta, con delle assi di legno poste in orizzontale. Il tetto in paglia, ma sembra di tornare all’età della pietra. Bambini festanti ci accolgono impolverati, siamo l’attrattiva della giornata. Scendiamo dal pulmino e prendiamo una jeep, altro tratto sullo sterrato fino all’ansa sabbiosa del fiume. Qui ci aspetta la chiatta che ci ospiterà per 2 giorni, un ferro vecchio a due piani, dove la ciurma sta già caricando le vettovaglie: uova, galline ancora vive, casse d’acqua, oltre ai materassi e le tende malandate che saranno il nostro tetto. Partiamo che sono le 4 e facciamo un piccolo tratto con l’aria frizzante del tramonto, con un sole occiduo che si spegne man mano all’orizzonte. Arriviamo su una sponda e li ormeggiamo, l’equipaggio monta le tende, una serie poco intonata di pezzi di Decathlon, lasciti perlopiù di turisti. Ci facciamo riconoscere, litigando da occidentali per le “triple”. Galline starnazzanti anche noi. Ogni tenda ha la sua coperta, mentre qualcuno ha portato sapientemente sacco a pelo e cuscino. Mangiamo un’ottima cena in barca, tirando il collo ad un vino spagnolo comprato ad Antisirabe: tutto perfetto. A poco a poco il cielo scolora e si tinge di stelle. Un cielo spettacolare, puntellato di luci che possiamo godere senza la minima interferenza luminosa. Si vede candidamente la via lattea, lo scorpione e tutta una serie di costellazioni dell’emisfero australe. Poco male se la notte sarà umida, siamo appiccicosi per il repellente e il bagno…il bagno semplicemente non c’è!

Vasà

Ci svegliamo al ritmo naturale del sole, all’alba, una buona colazione e alle 7 siamo già in navigazione. Dopo un paio d’ore facciamo una sosta ad una cascata e almeno abbiamo l’occasione per lavarci via di dosso lo sporco del giorno prima. Dopo un’altra oretta, facciamo tappa ad un altro villaggio sul fiume. Immagini un luogo inabitato mentre il fiume è tutto un proliferare di vite. Da sempre l’acqua è vita, del resto. E la gente si è organizzata per vivere vicino a questa fonte inesauribile di una risorsa scontata per noi. Al fiume ci si lava, si lavano i panni, si riempiono taniche e si pesca. Al fiume si gioca, si impara ad accogliere quei radi, davvero rari turisti che iniziano a riaffacciarsi dopo un triennio di pandemia.

Attracchiamo e subito abbiamo una stuolo di bambini che ci prendono per mano e ci accompagnano lungo tutta la nostra passeggiata. Un mercato ribollente di merci e persone, venditori di tutto: cibo, pentole, gelati e bibite rinfrescanti, carbone per riscaldare le case, servizi di coiffeur per le treccine. Entriamo anche nella scuola del villaggio dove i bimbi ci mostrano gessi ed esercitazioni.

Bambini, bambini vocianti, bimbi con giochi improvvisati, moccioli verdi, corpi esili impolverati, stinchi graffiati. Donne che portano neonati in fasce strette dietro la schiena, bambine che giocano a fare le madri con gli orsacchiotti, sorelle già madri col fratellino cucito dietro. Ti chiamano, implorano un briciolo di pietà. E’ un continuo, ininterrotto vociare di “Vasà”, a voler dire vasaha, a voler significare uomo bianco. Chiedono una caramella o qualcosa, qualcosa da mangiare oppure da bere (strappalacrime il gesto col pollice verso la gola), vada bene anche una bottiglia vuota, meglio di tutti l’argent o la monet, come il pittore. Ti salutano, ti sovrastano, reclamano attenzione, chiedono interazione, sono coinvolgenti, sconvolgenti, intrepidi, smaliziati e ingenui, affetti da ritardi e malattie, incrostati e commoventi. Questi sono i bambini del Madagascar e tu puoi fare tutto, davvero tutto in Madagascar, ma non puoi ignorarli. Loro sono un pezzo del viaggio, ti accompagnano dall’inizio alla fine, ti aspettano dove le buche sono più profonde e il mezzo deve rallentare, inseguono il pulmino sperando di raccogliere qualcosa che gli porgi o getti. Non potrai non rimanerne coinvolto, emotivamente e fisicamente. Perché loro non chiedono il permesso e sono lì, con discrezione, a dirti che ci sono. Bambini, bambini ovunque. Il Madagascar ti entra dentro come un pugno. Ti stringe da dentro, ti stringe le viscere. Non puoi non rimanerne coinvolto, stravolto, travolto da un’onda emotiva. Dove la commozione prende il posto di qualsiasi impressione.

Stridente contrasto quello del mondo di chi lo vede viaggiando. In patria trovi le crocchette per i cani intolleranti al lattosio e allo stesso tempo 30 milioni di persone vivono vestiti di stracci a rovistare nella più vicina discarica.

Torniamo alla nostra imbarcazione e arriviamo al secondo attracco, una passeggiata tra baobab e serpenti, 4 case che formano un villaggio ancor più remoto, bimbi a passeggio e anche una signora anziana che dice avere cent’anni. I vecchi non si vedono quasi mai in giro per le strade. Torniamo al campo che è già allestito, in tempo per godere lo spegnersi del sole davanti a bambini che giocano per noi alla lotta libera. La nostra guida dall’inglese stentato mi chiede se avalliamo lo spettacolo serale che hanno preparato per noi quelli del villaggio. La sera se ne va tra una buona cena, canti e balli intorno al crepitìo del fuoco.

Anche oggi di buon ora riprendiamo la navigazione. Siamo avvolti da una nebbia che si taglia a fette, non so come il capitano intercetti il fiume schivando le secche. Ci vogliono ancora 4h, arriviamo a Belo sur Tsiribinha intorno alle 11:30, con un ultimo pranzo da nababbi a base di crostacei. Qui ci attendono delle jeep (2 per il nostro gruppo di 8). Dopo aver pagato dazi e gabelle inaspettate, siamo pronti ad andare: destinazione finale Bekopaka.

La strada sembra l’encefalogramma di Jovanotti durante il beach party, mangio cumuli di sabbia e le narici si tappano presto di polvere. Ci aspettano 4 ore così, su una strada che è un abbozzo, una pista nel bush che aggira alberi caduti e guada ruscelli come al Camel Trophy. Passiamo attraverso villaggi di fango, i bambini ci aspettano disposti sulle due file laddove le buche si fanno crateri, delle ragazze si lavano in una pozzanghera, eleganti e pudiche. Facciamo una breve sosta ad un Autogrill dove compriamo “biscuit” per i bambini che aspettano solo il nostro arrivo per accerchiarci, tutto si svolge sempre in un clima ludico dove non hai mai la percezione del pericolo, anche se potrebbero strapparti di dosso qualsiasi cosa.

Le ore passano veloci in questa vivace incursione di vita remota. Davvero per arrivare qui serve una grande motivazione. Arriviamo alle porte della citta di Bekopaka, qui ci attende una chiatta che porterà la nostra auto aldilà del fiume Mananbolo. Aspettiamo diligentemente il nostro turno, mentre i lavoranti gestiscono le operazioni mezzi-immersi nell’acqua. Poco dopo essere partiti però il motore della chiatta si ferma e non vuole saperne di ripartire: veniamo riportati “a spinta” verso la sponda e perdiamo quasi un’ora per prendere la chiatta successiva.

La sfida nel parco dello Tsingy e la Notre-Dame della natura

Uno degli aspetti che più apprezzo di viaggiare con Avventure è la possibilità di superare le proprie paure. E fare cose che, da solo, non faresti. Non le faresti per paura, per timore delle conseguenze, non sei sufficientemente spronato a fare. La via ferrata dello Tsingy è una di queste. Da coordinatore non posso tirarmi indietro, nemmeno volendo. E’ uno dei must del viaggio, lo fanno tutti, tutti i gruppi, tutto fattibile. Ci sono da superare un paio di grotte (e pure lì, combattere contro la claustrofobia)…mettere l’imbrago e affrontare il vuoto, un ponte tibetano… Io sono alla prima esperienza e soffro di vertigini, riuscirò a farcela? E al gruppo che mi chiede..ce la faccio? Che gli rispondo?

Senza il parco nazionale del grande Tsingy, il Madagascar varrebbe metà viaggio. Per questo motivo, ho deciso di dedicare l’intera giornata alla visita del parco, sacrificando alcune attività (come la canoa sul fiume) fattibili nei dintorni. Ho preso contatti con una guida, Francois, che mi ha aspettato all’hotel il giorno prima e con il quale ho concordato il giro che vogliamo fare, ovvero i 2 circuiti del parco da 2h e 4h. Una giornata di trekking che prevede le due ascese su vie ferrate.

Partiamo di buon mattino, dopo una buona colazione che sarà anche l’ultima del viaggio viste le successive alzatacce. Ci muoviamo in jeep e sono altri 17 km nel nulla, con 1 ora preventivata. La fiscalità dei preventivi malgasci è ancora tutta dimostrare e nel bel mezzo del cammino la prima jeep si ferma e con essa tutte quelle che seguono: che succede? Nulla, la strada è interrotta. Che significa? Non si può andare avanti perché è pericoloso. Aspettiamo che arrivi la gendarmeria che ci scorti. E perché? C’è stato un tentativo di rubare degli zebù andato male e ora i predoni sono in giro armati e, se passiamo, ci sparano a vista.

Lo zebù è un autentico oggetto di culto in Madagascar e viene impiegato pressoché per tutto. Animale rituale, ha spesso un ruolo anche nelle cerimonie, nei funerali, nei riti di passaggio, nei matrimoni. Un giovane non può avere la mano di una ragazza senza offrire ai suoi genitori una dote di zebù ed essere ladro di zebù in molte tribù è considerato segno di coraggio e valore. Oggi ne siamo testimoni oculari…e tanto vale aspettare e sperare che davvero passi la buriana per riprendere la nostra marcia.

Arriveremo con quasi un’ora di ritardo ma ci sta. Il nostro trek comincia, siamo condotti da Francois e l’apprendista Ertina, entrambi giovani e nerboruti. Francois ha scarpe e zaino da trek, evidentemente lasciati da qualche occidentale (come io lascerò le mie cose a fine trek…compreso una cartellina di documenti in una tasca occulta) mentre l’altro ha le scarpe da scoglio che noi useremmo al massimo a Torvajanica. Noi siamo ben imbragati e abbiamo i guanti da lavoro portati dall’Italia che risulteranno utilissimi. Il trek inizia con una foresta, dove abbiamo la fortuna di avvistare anche un paio di lemuri ballerini, quelli tutti bianchi appollaiati su un ramo. Giungiamo poi ad una grotta, una delle famigerate. Qui inizia il percorso vero e proprio. Entriamo e percorriamo circa 200 metri con le torce, gli spazi non sono troppo angusti eccetto un paio di passaggi dove zigzaghiamo con il corpo togliendo gli zaini. Poco dopo sbuchiamo e siamo nelle viscere dell’acquario. Un acquario pietrificato, un enorme complesso di spugne e coralli, grigie lenzuola sinuose scolpite dall’acqua. Iniziamo ad ascendere e il percorso non è lungo, ben attrezzato con scale, corde metalliche e gradini. Impegnativo per lo sforzo fisico che si riversa in buona parte sulle spalle, semplice da seguire se non guardi giù. Dopo aver asceso qualche decina di metri che non so quantificare, eccoci alla prima piattaforma aerea che svela la vista all’impero sottostante.

Una foresta pietrificata di guglie e doccioni, una Notre-dame della natura, profonda e verticale, con colonne scanalate e sinuose. Una pioggia di pietra fermata nel tempo. Un complesso di cascate che si perde all’orizzonte, una stupefacente Iguazu della roccia. Difficile descrivere l’emozione, Tsingy è un luogo incredibile e ci sono pochi posti al mondo che possono competere con quello che suscita essere qui e goderne da una prospettiva aerea. Un tempo qui c’era il mare, oggi è l’organo di una chiesa, una formazione gigantesca di pinnacoli, resi acuminati come spilli dalle piogge tropicali, acque acide che qui scrosciano abbondanti e affilano le rocce come acciaini.

Il percorso non è poi così complesso e in breve prendo dimestichezza con i moschettoni. Resto per ultimo ma siamo tutti molto vicini, sebbene le guide sia un bel po' avanti. Un paio di passaggi col vuoto sotto, ma nella sostanza i gradini di roccia sono ben fatti e consentono di appoggiare i piedi. Si va piano, passo dopo passo, però si va. Lì in cielo il panorama è sempre fantastico e mutevole, puoi dirigere lo sguardo all’orizzonte, incamerando tutta la verticalità delle guglie. Puoi guardare il tuo prossimo passo e mettere i piedi su una spugna pietrificata, ripercorrendo i profili morbidi che suggeriscono il moto della battigia. Le rocce si sono formate per sedimentazione di organismi marini che sono precipitati al suolo e piano piano, con un tempo che non riusciamo nemmeno a figurare, si sono compattati a formare la pietra. Una enorme formazione immersa nell’acqua che progressivamente si è svelata al cielo, col ritirarsi dei mari. Uscendo così alla mercè degli agenti atmosferici, alle piogge, ai venti, che ne hanno sagomato gli spigoli. Una morfogenesi perfetta e immutabile, sempre nuova ad ogni incedere del tempo. E’ così che all’orizzonte si svelano profili orizzontali, talmente perfetti da sembrare scavati dall’uomo. Profonde scanalature simmetriche che ci aspetteremo a Carrara, tagliate via dal nastro diamantato. E invece è il livello del mare che via via si è ritirato, svelando livelli di roccia crescenti, sempre più fondi, sempre più profondi, restati oggi enormi colonne che stiamo attraversando mani e piedi.

Riuscirò a superare tutto, anche il ponte tibetano che pencola con 100 metri di vuoto sotto, uno spettacolo talmente bello che è un peccato non poterlo guardare… mi ripeto barcollando in avanti con una postura che non lascia spazio alle interpretazioni.

Tutti i membri del gruppo riescono a completare la ferrata e questo ha il netto sapore dell’impresa. I vecchi si sentono giovani, i giovani si sentono forti. Per tutti è un’esperienza unica, da mettere nel novero dei giorni significati da raccontare al padreterno. Facciamo un’altra oretta di trek per raggiungere il secondo complesso. Qui 3 persone ci mollano, già appagate a pieno dall’esperienza. Ai prodi aspettano altre 2 ore di arrampicata, una ferrata simile per caratteristiche e un panorama se possibile ancora più aereo e profondo. Attraversiamo nuovamente l’organo di pietra, passeggiamo disinvolti sui fossili di una barriera corallina, aggiungendo ancora stupore e bellezza. Com’è profondo il mare.

I baobab più grandi erano qui quando Colombo toccava Santo Domingo

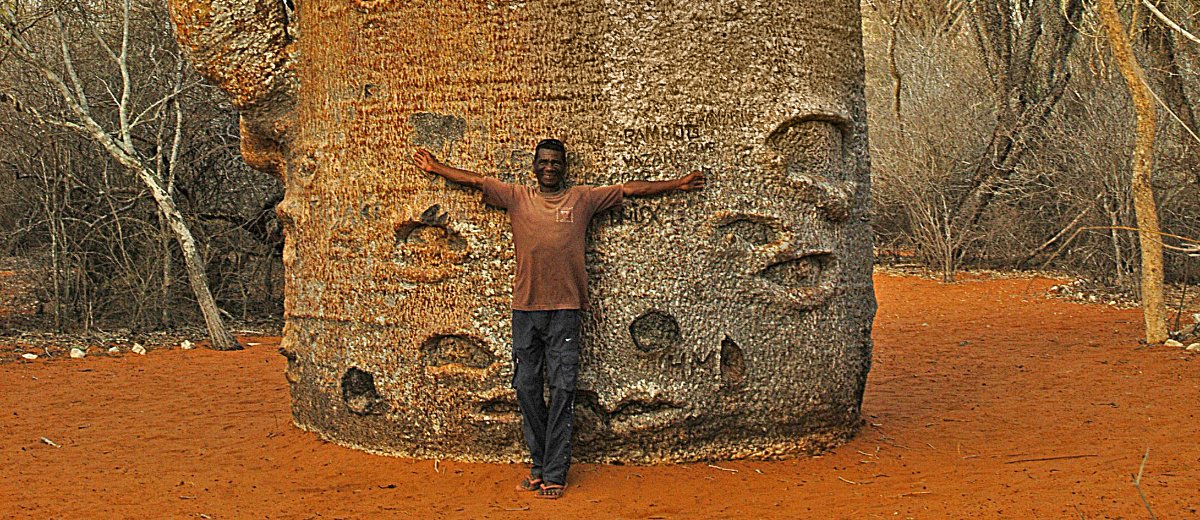

Il viaggio è finito, andate in pace. Appagati e trasognati, c’è rimasto davvero un po' poco. Peccato solo essere nel punto più lontano raggiunto dall’intero itinerario. Ci aspettano all’incirca 3 giorni di viaggio per tornare in aeroporto, minuto più minuto meno, sono una 30ina di ore di trasferimento prima di mettere il culo su un confortevole sedile della Turkish. La prima tratta la conosciamo, Bekopaka – Chiatta sul fiume – Belo Sur Tsiribinha e la mattina se n’è andata tra un boccone di polvere e ore imprevisi-free sul Tagatà. A Belo ci aspetta un’altra chiatta, ancora più costosa e lenta. Da qui la strada sarà meglio, è un augurio e una speranza, e in effetti la pista di sabbia è più dritta e compatta, le chicane ridotte al minimo. Ed è questo un ulteriore pezzo del viaggio, percorriamo infatti la famosa Allee de Baobab, una lunga strada disseminata di esemplari plurisecolari. In mezzo, una fitta rete di villaggi e botteghe che friggono, casupole arrangiate davanti i baobab più maestosi dove si fermano i turisti. Ma i malgasci non rinunciano alle proprie abitudini, appena girato l’albero c’è il loro villaggio, la loro casa priva di corrente elettrica, tutta la propria vita comunitaria di madri coi neonati fasciati dietro, gambe macilente imperlate di sabbia e magliette stracciate. I baobad più grandi erano qui quando Colombo toccava Santo Domingo. Hanno un accrescimento lentissimo e, una volta arrivati ad una certa altezza, iniziano ad espandersi dal tronco. Un lento lievitare dall’interno che alla fine ha il prodotto di questo gigante gonfio e buffo, con rami corti e pochissimi fiori e frutti, impercettibili dal basso. Un albero molto diverso dalle chiome a cui siamo abituati, rastremato in punta, al contempo pantagruelico e goffo. La sosta al tramonto è d’obbligo e qui troviamo un nugolo di turisti che mai abbiamo visto prima. Sono rappresentate tante nazionalità, e anche questa è una novità. Immancabile il tramonto che però noi mancheremo, una fitta coltre di nubi si attacca all’orizzonte e il sole ci si tuffa in mezzo. Il rosso a infuocare sarà fioco ma tant’è, riprendiamo la strada di casa. Il ritorno all’asfalto è una gioia sconfinata, non ci sembra vero e lo viviamo con estremo godimento. Arriviamo in hotel verso le 19 ed è un peccato perché la struttura è bellissima, gres porcellanato a simulare il parquet, ristorante all’occidentale a bordo piscina, un mare che purtroppo non vedremo mai di giorno, vista la nuova alzataccia che ci aspetta. Un angolo di comfort dopo un po' di giorni di patimento.

Fino ad Antisirabè mangiando "pain au chocolat"

Partenza alle 5:00 con un nuovo pulmino che, ancora una volta, scongiuriamo esserci. I driver stanno dormendo quando alle 4:45 inizio a bussare al vetro, sbadigliano, gorgogliano qualche parola di francese, capisco che sono i nostri mentre il primo si accende una sigaretta. Torno a prendere la valigia e capire se l’hotel ci ha preparato le colazioni al sacco promesse, chiaramente non c’è nulla di pronto e devo scontrarmi nuovamente con l’indolenza africana e una tutta diversa interpretazione del tempo. Finisco in cucina a dirigere le operazioni, evitando che lo chef arrotoli una ad una le banane, facendo un’unica pira di omelette e rimediando anche dei pan-au-chocolat un po' pastosi ma che godremo con la tipica lussuria della deprivazione.

Le aspettative giocano sempre un ruolo molto forte sulle cose. Complice anche un mezzo pressoché nuovo nei suoi 370.000 km, la strada scorre bene. Sarà che eravamo preparati. Sarà che eravamo preparati al peggio. 4 ore fino a Miandrivazo, un po' trasognati ripercorriamo i punti dove siamo passati solo qualche giorno fa, avvolti dalla folla di bambini e di quel ragazzo toccatello che faceva i selfie con il rotolo di cartone. Qui c’era un pezzo brutto, ma a noi oggi sembra uno scivolo. Potere degli ammortizzatori! I due driver poi sono un portento, uno l’abbiamo ribattezzato maschio-alfa, ci fa fermare solo pochi minuti per la pipì, quando dice lui, e così anche per il pranzo. Siamo nei tempi e possiamo concederci una sosta, lui si ferma in un posto eccellente dove possiamo comprare papaie, avocado e ananas che facciamo tagliare al ristorante di fronte. Ne uscirà un pranzo storico, finalmente ricco di vitamine dopo giorni a rischio-scorbuto.

Nella ridente cittadina coloniale di Antisirabè, dove molti abitanti della capitale vorrebbero trasferirsi, a detta della Lonely, arriviamo al tramonto, dodici ore e mezza dopo la partenza, relativamente bene rispetto ai piani. Faremo un giro nei dintorni dell’hotel, senza trovare un ristorantino “umano” dove mangiare intorno ad un tavolo, solo street-food di polpette, spiedini e fritti che è una vera goduria. Ultima cena in hotel dunque, dove azzardo uno spaghetto ai fruit-de-mar (in realtà gamberi e pesce spada a galleggio sulla panna) e che annaffio copiosamente con una blanche autoctona visto che il vino di Fianarantsoa, lo abbiamo già provato, è marsalato e buono giusto per i tozzetti.

Con meno impopolarità del giorno precedente, faccio partire il gruppo alle 5 di mattina, puntiamo ad essere 6 ore prima in aeroporto, una stima orientata alla prudenza, giusto per evitare che gendarmerie, danni meccanici e ladri di zebù possano intralciare il nostro ritorno a casa. La strada scorre abbastanza, il morale alto e gli ammortizzatori suddetti mi consentono anche di leggere qualche pagina. Alle porte della capitale arriviamo presto ma raggiungere l’aeroporto è il secondo tempo del nostro film, lungo quasi quanto il primo. E’ sabato e Antananarivo è un lavandino occluso. Guardiamo all’orizzonte la collina del palazzo reale che ora ci pare familiare ed è un’occasione per l’ultima immersione nella povertà metropolitana, dopo che per giorni abbiamo saggiato quella genuina dei villaggi remoti. Qui il contrasto è ancora più forte, c’è molto caos, sporcizia, negozi improvvisati, storpi che si aggirano tra i veicoli e giubilano al lancio dell’ultima felpa rimasta. Molti sono scalzi e qualche venditore vende scarpe usate, lise fino allo stremo e non necessariamente appaiate. Qualcuno rovista negli acquitrini, inzeppando foraggio per gli zebù in sacchi di corda. Una linea di operai sta rifacendo la strada, vangando sudore per un compito che potrebbe essere fatto in un minuto da un CAT.

Un bambino raccoglie dal secchio la scatola di tonno vuota che ho lasciato, con tanto di forchettina di plastica. Un altro saltella scalzo sui cumuli di immondizia di Malagrotta, dove l’aria acre riempie la bocca e il naso, al rapido passaggio della nostra auto.

Ci mangiamo l’anticipo nel traffico congestionato della capitale, in aeroporto ci arriviamo giusto nelle 3 precedenti il volo. Ad aspettarci c’è il Generale ed è tutto in livrea. Giacca e cravatta perché ha celebrato un matrimonio ed è atteso da un colloquio col console. Ci accingiamo a lasciare il Madagascar. Viaggiare apre finestre sul mondo e sicuramente questa è una finestra bella grande. Mi piacerebbe far conoscere questa realtà a tutte le persone che non hanno la mia stessa fortuna, di viaggiare, di esporsi ai disagi, di avere forza, gambe e mani per issarsi più su. Spero di riuscirci almeno un po', con la condivisione di queste righe.